こんにちは。

今回から特殊奏法を用いた曲を弾いていきましょう。

...と言いたい所ですが...

まずは特殊奏法をする為に必要な"変則チューニング"の説明をさせてください。

さて、今までは"レギュラーチューニング"というものに合わせてギターを弾いてきましたね。

この基本的なレギュラーチューニングに合わせる事で、

決まったコードフォームで弾けたり、楽譜を読んだり出来るんでしたね。

当然ですが、このレギュラーチューニングから変更すると言うことは、

今まで覚えたコードフォームやフレット構造がまるっきり使えなくなると言うことです。

変則チューニングをするメリットは色々とあります。

その中でも一番のメリットは"開放弦を有効に使える"事だと考えます。

変則チューニングの実例を挙げて一緒に考えてみましょう。

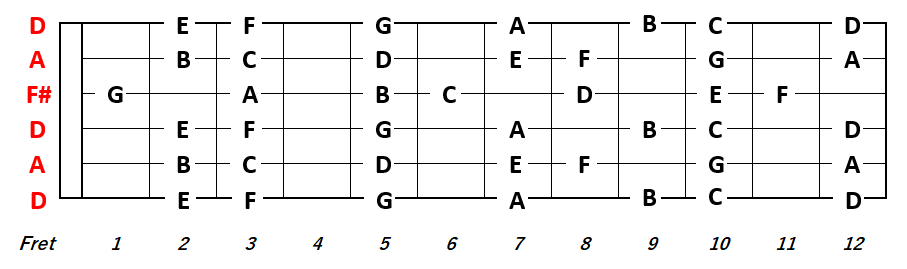

今回取り上げるのは、"Open.Dチューニング"です。

Open.D Tuning

1.D

2.A

3.F#

4.D

5.A

6.D

このチューニング全体的に"D"が多くないですか?

そして、"A"と"F#"ですね。

コードの構成音がしっかり頭に入ってる方はお気付きかと思います。

開放弦が全てDコードの構成音なのです。

つまり何も押さえず開放弦を弾くとそれがそのままDコードになると言うことです。

Open.D とは、Open = 開放弦 D = Dコード という意味ですね!!

とても便利そうですよね。

例えば、Open.Dチューニングの状態でkey.Dの曲を弾くとしましょう。

基本的に使える音は、"Dメジャースケール(D・E・F#・G・A・B・C#)"ですね。

まずはOpen.Dチューニングでのフレットの状態を確認してみましょう。

開放弦の音が全てスケール音になってますね。

つまり6弦全ての開放弦が曲の中で使える音という事になります。

これはとても便利です。

開放弦を織り交ぜた音が大きく跳ぶようなフレージング

開放弦を組み合わせた音幅の広いコードフォーム

その他にも様々な活用法があります。

例えば、key.EであればOpen.DにCapo.2で対応します。

変則チューニングの概要としては次のように認識してください。

もちろん細かく見ると様々な特徴がありますが、

大まかには"曲と相性の良いチューニングをすることだ"と考えて下さい。

変則チューニングとは...

曲のKeyに合わせて行うチューニングである。

開放弦がKeyに合ったスケール音になる。

あとは次回以降、実際に弾きながら特徴を見ていくことにしましょう。

是非、楽しみにしていてくださいね。

それでは、今回の講座は以上になります。

ありがとうございました。

NEXT

-

-

例え話で音楽を理解し自在に音を操るギター初心者講座【特殊編(3)】 -演奏解説-

【特殊編】-講座(3)- 特殊奏法の解説です。4つの基本パターンを基に両手の使い方と各手の役割について理解しましょう。

TOP

-

-

例え話で音楽を理解し自在に音を操るギター初心者講座【特殊編】

例え話で音楽を理解し自在に音を操るギター初心者講座【特殊編】まとめページです。(全5講座)